価格改定のお知らせ

本願寺出版社の本は、電話・FAX・書店でもお求めいただけます。

休業日のご案内

2024年7月休業日

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

2024年8月休業日

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

詳細情報

商品説明

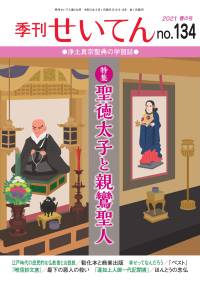

●特集 「聖徳太子と親鸞聖人」

「聖徳太子ってどんな人?」

「聖徳太子への思い-初期真宗の太子像から-」

「《座談会》親鸞聖人の聖徳太子信仰とは?」山田雅教・井上善幸・鶴見 晃・編集室

「親鸞聖人の〈太子和讃〉」

「聖徳太子研究の最新動向-菩薩天子としての自覚-」石井公成

今年で没後1400年を迎える聖徳太子があらためて注目されています。実在した人物かどうかに関心が集まる太子ですが、本誌では、本誌らしく、親鸞聖人が太子をどのように見ておられたのかという切り口を中心に「聖徳太子」に迫っていきます。

●はじめの一歩 1 江戸時代の庶民的な仏教書とお説教 3 和田恭幸

「江戸時代前期の勧化本と商業出版」

江戸時代の真宗の僧侶浅井了意は、当時の流行をいち早く取り入れた勧化本(平易な仏教書)によって、一躍ベストセラー作家となりました。今号では、了意の勧化本『無量寿経鼓吹(むりょうじゅきょうくすい)』所収の一話を現代語訳で読みながら、了意が人気作家となった理由を学びます。ベストセラーの法則とは、如何?

●はじめの一歩 2 幸せってなんだろう-悪人正機の倫理学- 17 藤丸智雄

「カミュ『ペスト』-不条理と愛・慈しみの関係について」

コロナ禍の中、宗教の役割や価値が問われているように思います。それは見方によっては、私たちが浄土真宗の持つ価値を切実な問題として考えることができる機会でもあるのではないでしょうか。アルベール・カミュの小説『ペスト』の重い問いかけをもとに、不条理な世界の現実と宗教について考えます。

●聖典セミナー 『唯信鈔文意』 13 安藤光慈

「最下の悪人の救い」

阿弥陀仏の第十八願に説かれる「乃至十念」の「念」をどう解釈するのかということは、中国・日本における浄土教の歴史の中で一つの大きな問題でした。仏の相(すがた)や功徳を観察思念する念仏や、仏のことを心に思い忘れない念仏など、様々に解釈されてきたのです。そのような中、親鸞聖人は「念」を称名念仏であると示されます。親鸞聖人は、なぜそのように理解されたのでしょうか。

●せいてん誌上講演 『蓮如上人御一代記聞書』 5 稲城選惠

「ほんとうの念仏」

「称名念仏」といえば、南無阿弥陀仏と称えることですが、称える人の心のあり方をみると、その内実は一様ではありません。稲城和上は、浄土真宗の念仏は、「まごころをこめた念仏」ではないと言われています。「まごころをこめた念仏」って、良い念仏のように思いますが、何が問題なのでしょうか。

●ほとけのいる景色―アジャンター石窟寺院 9 打本和音

「あいたくなるブッダ」

ワゴーラー川を挟んだ対岸から石窟を一望してみましょう。一番右側が第1窟。以前取り上げた、守門像や酒宴図の描かれる窟です。上質な壁画が残ること、メインゲートから近いことなどから、いつも観光客で賑わっています。一方、現在入ることが出来る窟のなかで、最も遠い位置にあるのが第26窟です。第1窟からは30分程歩きますし、道すがらにたくさんの窟があるので、一つひとつ見ていくと、第26窟まではたどり着かないかもしれませんが、壁画で有名な前者に対し彫刻で知られるのが本窟です。今回はこの第26窟をのぞいてみましょう。(本文より)

●せいてん華道教室 2 弓場洋子

「華道の心―調和の美」

一つの道を学び、技術を鍛錬する中で、最も大切なことはその道が伝えてきた心を学ぶということではないでしょうか。華道が伝えてきた「和」の心とは何か。いのちの調和が生みだす美について、弓場先生にお話しいただきます。

●法語随想 1 四夷法顕

「本願力にあひぬれば むなしくすぐるひとぞなき

功徳の宝海みちみちて 煩悩の濁水へだてなし」

新進気鋭の布教使、四夷法顕先生の初回です。南無阿弥陀仏のお念仏に出遇った人生にはどのような生き方がめぐまれるのでしょう?私たちの代表的な苦しみである生・老・病・死の四苦を題材に、味わい深くお書きいただきました。悩みを持つ人間だからこそ、その悩みとどう向き合うのか、考えさせられます。

●読者のページ せいてん質問箱 1 川元惠史

「仏教界にとって明治時代はどんな時代?」

仏教・浄土真宗の教えや仏事に関する読者の皆さまの身近な疑問にお答えするQ&Aコーナー。明治時代、近代化を目指して様々な改革を推し進めた日本は大きな転換期を迎えました。ではこの時代、仏教界はどのように変わったのでしょうか。明治という時代は仏教界にとって、追い風となったのか、それとも逆風となったのか。明治時代の仏教を研究されている川元惠史先生に、意外と知られていない明治の仏教界の、立ち位置、動向などをわかりやすく回答していただきました。

●人ひとみな 私のお寺づくり(新) 松﨑智海

「お寺の目的」

宗門の枠をこえて活躍する永明寺の松﨑智海住職の登場です。Twitterでのユニークで楽しい発信が注目される松﨑住職ですが、ただ面白いだけでなく、現在お寺が置かれた状況を、的確に、冷静に見る目を持った方のように感じられます。これからお寺に必要なものは何なのでしょうか。松﨑住職の「お寺づくり」を語っていただきます。

●念仏者はいま 福井・唯宝寺・藤下安子さん

「私が出遇った仏縁 2」

前回に引き続き、福井県越前市の唯宝寺(福井教区阪南組)前坊守・藤下安子さんの念仏者としての人生の歩みを紹介します。禅宗のお寺に生まれ、浄土真宗のお寺の坊守さんになった安子さん。お義母さんの介護を経て、庫裏の建設の時に熱心なお同行から法座に誘われます。そこには、浄土真宗の教えを深く求めていくきっかけとなる「念仏ばあちゃん」との出遇いが待っていたのでした。

●西の空 心に響くことば

「ひとりごと」(榎本栄一)

心に響く言葉を美しい写真とともに味わう、ほっと一息つくことのできるコーナー。118号から17回にわたりお届けしてきました「市井の仏教詩人」榎本栄一さんの詩も、いよいよ最終回です。これまで素朴で飾らない言葉たちが、そっと安らぎを与えてくれました。最終回の詩は「ひとりごと」。慌ただしい日々の中で、榎本さんがふと気がついたこととは。